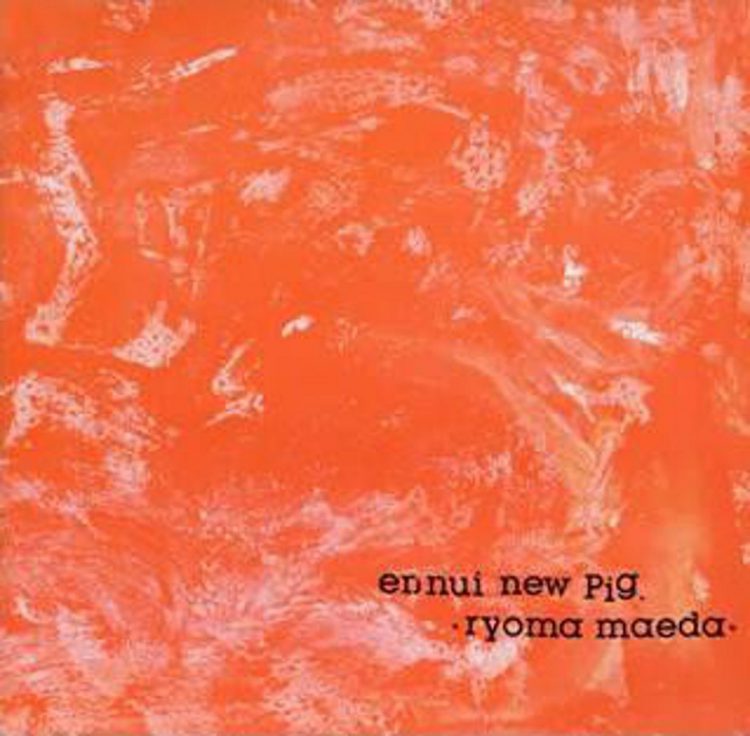

ennui new PIG / Ryoma Maeda 制作秘話

2000年9月20日リリースされたRyoma Maeda名義の最初の作品。

Childiscやインディーエレクトロニカが全盛だった2000年代前半の日本のトイトロニカ、エレクトロニカシーンを空気を甦らせるサウンド!

タワレコでWAVEでHMVで様々なCDショップの試聴機でDIGってたあの時代の空気感を思い出す12曲。

Subscription https://linkco.re/pe8Ez60y

Ryoma Maedaインタビュー

Q: このアルバムを制作した2000年当時の音楽シーンや世相を、どのように感じていましたか?

Ryoma Maeda: 当時はエレクトロニカシーンがまさに盛り上がっていた時代ですね。僕は南大阪の少し田舎の街に住んでいたんですが、京都のクラブMETROや、大阪梅田のNoon(当時は確かダウンという名前でした)といった場所でのクラブイベントに、電車で時間をかけてせっせと通っていました。

ハンノ ヨシヒロさんや、タケムラ ノブカズさんの作品や、彼らが運営していたレベーるの作品が大好きでした。

このアルバムをリリースできたきっかけも、実はハンノさんのライブを大阪ベイサイドジェニーで観たときに、自分のデモテープを直接渡したことが始まりだったんです。

Q: 当時、CDというフォーマットでリリースすることに対して、特別な意識やこだわりはありましたか?

Ryoma Maeda: このアルバムは、僕にとって初めてCDという形で世に出た作品なんです。タワレコやHMV、CISCOといったCD/レコードショップの棚に自分の作品が並んでいるのを見た時は、やっぱりすごく嬉しかったですね。

お店の試聴機に自分のCDが入っているのを見つけては、こっそり聴いてニヤニヤしていたのを覚えています。

Q: アルバム制作時、特に影響を受けた出来事や社会的なテーマはありますか?

Ryoma Maeda: 直接的に何か特定のテーマに影響を受けたわけではないですが、当時は野球にハマっていて、野球とビールと音楽、この三つを楽しむ日々を送っていました。

アルバイトの後は大阪ドームへ通って、近鉄バファローズの試合をよく観ていましたね。ちなみに近鉄ファンで、藤井寺球場での2軍の試合もよく観に行ってました。

Q: 2000年頃の音楽制作環境についてお伺いします。『ennui new PIG』の制作では、当時どのような機材(サンプラー、シーケンサー、DAWなど)を主に使用されていましたか?また、その機材ならではの面白さや苦労はありましたか?

Ryoma Maeda: PC自体は持っていましたが、音楽制作には使っていませんでした。なのでDAWは使っておらず、シンセはYAMAHAのV50というシーケンサー付きFM音源シンセ、それからRoland のMC303、サンプラーは手のひらサイズのYAMAHA SU10。レコーダーは8トラックのハードディスクレコーダー、Roland VS-880でした。

基本的には本当にこれだけです。特にYAMAHA V50は高校生の頃から使っていて、もう散々使い倒しましたね。お世辞にも太いシンセの音は出ないんですが、あえてそのチープな音を逆手に取って、それが自分の楽曲の個性になるんだと割り切って使っていました。

Q: サンプリングやエディットが本作の魅力の一つですが、2000年当時は現在ほど手軽に扱える技術ではなかったかもしれません。素材の収集方法や、それらをどのように加工して独自の世界観を構築されたのか、具体的なエピソードがあれば教えてください。

Ryoma Maeda: 当時はインターネットからサンプリング素材をダウンロードして使う、みたいな時代ではなかったので、他のアーティストのCDやレコードを直接サンプリングするのが主流でした。

中古CD屋に行って、100円くらいで売られている、名前も知らないようなCDを買ってきては、そこから「サンプリングできそうな部分」を探して切り出して使う、というやり方でした。

なので、CDを買う理由も「このアーティストを聴きたい」というよりは、「何かサンプリングできそうな音が入ってそうだから買う」という感覚が大きかったですね。

Q: 『ennui new PIG』を2024年の今、聴き直してどのように感じますか?

Ryoma Maeda: さすがに、音楽制作の技術的にも、作曲の技術的にも「つたないな」と感じる部分は多々あります。でも、限られた機材の中で試行錯誤しながら作っている面白さや、若さゆえの無邪気さ、初期衝動のようなものは感じますね。

Q: 当時、このアルバムを通して表現したかったことは、25年経った今、ご自身の中でどのように変化、あるいは進化していると感じますか?

Ryoma Maeda: 様々な要素や世界観が混ざり合っているけれど、ギリギリ壊れていない、というバランス感覚が好きだという根本的な好みや、表現したいことの核は変わっていませんね。

一見するとバラバラで壊れているような要素と、キャッチーでポップな要素が絶妙に混ざり合っているものが好きだという点も、今も昔も変わらないと思います。

ただ、それは「進化していない」「変化していない」という意味ではなくて、根本的な部分は変わらないけれど、表面的な表現方法やアウトプットの形は大きく変わったと感じています。

例えば、音の質感の追求であったり、ミックスのクオリティ、アレンジの技術力といった部分は、当時とは比べものにならないくらい進歩しているはずです。